En el presente artículo quisiera reivindicar sucintamente el uso de la categoría «imperialismo» como una forma adecuada de entender los conflictos que han emergido en «Oriente Medio» desde el siglo XX, particularmente en Irán, los cuales tienen como bases históricas la conquista, colonización y expansión del sistema mundial capitalista mediante la creación, por Inglaterra y Francia primero y por Estados Unidos después, de un espacio de reparto e intervención político-militar ejercido sobre territorios árabes y persas para el control de la producción de petróleo, dentro del cual la creación del Estado de Israel ha sido clave. Debido a la extensión del texto, se puede optar por leer directamente las secciones 2 pero especialmente la 3.

- Hablar de imperialismo no es de «mamertos»: el imperialismo europeo

Tras la hegemonía subordinada y dependiente del uribismo se consolidó en la cultura política colombiana la idea de que hablar de imperialismo era de «mamertos», «chavistas» o «marxistas guerrilleros»; «imperialismo» significaba exagerar peyorativamente la realidad histórica y vociferar un desmesurado sentimiento antiestadounidense como excusa para tapar nuestras propias incapacidades económicas, políticas y sociales. Era rechazar la «democracia», las instituciones liberales, el «progreso», el «desarrollo». No hay, desde ese relato, ningún «imperialismo»: Estados Unidos es un aliado de Colombia y sus intervenciones en el mundo están encaminadas a defender «Occidente» y la democracia contra el crimen trasnacional del «narcotráfico» y la amenaza global del «terrorismo». Las guerrillas, quienes usaban la categoría de «imperialismo estadounidense» para denunciar las intervenciones del Coloso del Norte contra Colombia y la región latinoamericana, habían perdido la batalla político-ideológica por la «conquista» del sentido común.

¿Pero qué se quiere decir cuando se habla de imperialismo? Hablamos, en principio, de una práctica —ataques imperialistas, intervenciones imperialistas— pero especialmente de un tipo de orden político-económico mundial. Es célebre la concepción de Lenin del imperialismo como «última fase del capitalismo» —aunque según Eric Hobsbawm, Lenin quería decir que era «la más reciente»—, pero también la réplica de Arendt, reivindicada por David Harvey, de que no es la última sino la primera: «El argumento de Arendt [reside] en que el imperialismo centrado en Europa durante el periodo 1884-1945 constituyó el primer intento de dominio político global por parte de la burguesía».

En la obra de Eric Hobsbawm La era del Imperio, 1875-1914, este periodo de tiempo designa un hecho histórico inédito en su época caracterizado por la expansión de un orden mundial en el que «países “avanzados”[dominan] a los “atrasados”»; en suma, los centros capitalistas más desarrollados subordinan y absorben político-económicamente a las «atrasadas» periferias colonizadas. Entre 1875 y 1914 había emergido «un nuevo tipo de imperio: el imperio colonial»: un puñado de Estados capitalistas europeos —especialmente Inglaterra, Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Portugal— se habían repartido África y el Pacífico por administración colonial directa o indirecta. Entre 1884 y 1885 se institucionalizó el reparto de África entre las potencias europeas con la Conferencia de Berlín; en 1887 Francia se anexó los hoy territorios de Vietnam y de Camboya y consolidó la «Indochina francesa» bajo la figura administrativa del «protectorado». De acuerdo con Hobsbawm, durante la era del imperialismo europeo:

«No quedó ningún estado independiente en el Pacífico, totalmente dividido entre británicos, franceses, alemanes, neerlandeses, norteamericanos y —todavía en una escala modesta— japoneses. En 1914, África pertenecía en su totalidad a los imperios británico, francés, alemán, belga, portugués y, de forma más marginal, español, con la excepción de Etiopía, de la insignificante república de Liberia en el África occidental y de una parte de Marruecos, que todavía resistía la conquista total».

Como se ve, el imperialismo para Hobsbawm, y así se concibe hoy, tiene una dimensión económica según la estructura sistémica centro-periferia —aunque no se reduce a la parte económica, que es condición necesaria pero no suficiente—.

La mundialización de la economía capitalista se desarrolló todavía más durante la era imperialista, así, «entre 1848 y 1875, las exportaciones europeas habían aumentado más de cuatro veces, pero sólo se duplicaron entre 1875 y 1915». De ese modo entramos al tema del porqué del imperialismo, que en últimas es la pregunta sobre por qué se expandió la economía capitalista de forma imperialista.

En consonancia con la perspectiva neomarxista de análisis de sistemas mundiales, el capitalismo tiene crisis cíclicas de sobreproducción. David Harvey las llama de sobreacumulación. En estas grandes crisis emergen excedentes de producción y fuerza de trabajo incapaces de articularse a la economía para obtener rentabilidad. Están representadas por las ondas o ciclos de Kondratiev, los cuales ilustran, desde su comienzo histórico en 1776-1778, las dos principales fases del ciclo económico capitalista: (A) de crecimiento, de la mano de avances tecnológicos y técnicos controlados por monopolios u oligopolios, y (B) de estancamiento o reestructuración. La transición de la fase (A) a la (B) se da por una crisis de sobreacumulación. Según este esquema, desde la primera Revolución Industrial fechada entre 1780 y 1790 ha habido en total cuatro ciclos de Kondratiev.

La forma de solucionar tales crisis, de acuerdo con Harvey, tiene tres derroteros: inversiones a largo plazo y extensión del gasto social —ajuste temporal—, búsqueda de nuevos mercados y «nuevas capacidades productivas» y de recursos —ajuste espacial—, o una mezcla de ambas. La necesidad sistémica de resolver los problemas de tasa de ganancia, y el hecho de que las burguesías de los países europeos no optaran por el ajuste temporal —es decir, por inversiones sociales en sus propios países—, explicarían que la crisis se resolviera mediante un ajuste espacial liderado por el imperialismo inglés y francés del siglo XIX y que tendría como consecuencia la colonización y el reparto de África y el Pacífico. Es decir, la «búsqueda de nuevos mercados y nuevas capacidades y de recursos» que demandaba el ajuste espacial para resolver la crisis capitalista llevó a la explotación —esclava— de mano de obra africana y asiática y a la «modernización» de sus economías para la obtención de las materias primas necesarias para los procesos centrales de producción y la creación de mercados para comprar manufacturas europeas; esto es, en último término, la periferialización, la inserción dirigida y desigual de territorios colonizados y explotados al sistema-mundo moderno.

Así pues, el imperialismo decimonónico, sostiene Harvey, es uno de los hechos históricos que ha podido gestionar una crisis cíclica estructural. En ese sentido, el imperialismo es un modo de ajuste espacial: creó mediante la administración colonial de territorios anexados por potencias centrales una nueva espacialidad capitalista para abrir nuevos mercados y obtener mano de obra y materias primas a bajo costo según las necesidades de su desarrollo productivo. De ahí que el control del petróleo en cuanto combustible de la economía mundial sea tan clave.

- El imperialismo europeo en Oriente Medio

Uno de los problemas del imperialismo en cuanto hecho o era histórica que entra en decadencia aproximadamente en 1914 —con el inicio de la Primera Guerra Mundial— o que culmina con las independencias asiáticas y africanas es que puede dejar sin suelo la comprensión de fenómenos como la intervención de Inglaterra y Francia en «Oriente Medio», el imperialismo estadounidense o más recientemente los imperialismos ruso y chino. Pero fue justo algunos años antes de la Primera Guerra Mundial que, en consonancia con los desarrollos de una economía-mundo en expansión y el ascenso del antisemitismo europeo a finales del siglo XIX, se empezó a consolidar «Oriente Medio» como espacio de intervención colonial-imperialista.

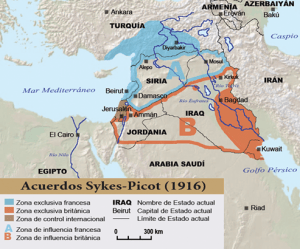

Durante la Primera Guerra, dos años antes de la Declaración Balfour —que mostraba el apoyo del gobierno inglés a la creación de un Estado judío en territorio árabe—, Gran Bretaña había negociado con los árabes liderados por Husayn ibn Ali debilitar el Imperio otomano a cambio de la independencia de los pueblos árabes. Sin embargo, tales acuerdos resultaron ser un engaño pues, a la par, Gran Bretaña había acordado con los franceses el reparto y control de territorios con población árabe ocupados por los otomanos. Esta última negociación franco-británica se dio a través del acuerdo secreto de Sykes-Picot de 1916, el cual trazó las fronteras artificiales coloniales de Irak y Siria y la continuación del imperialismo europeo iniciado «oficialmente» en la Conferencia de Berlín.

Con la Declaración Balfour los árabes vieron frustrados nuevamente sus intentos de independencia, pues Gran Bretaña había utilizado la influencia de sectores del pueblo judío en Estados Unidos para que este país lo apoyara en la Gran Guerra. Después del término de la Primera Guerra Mundial y el consiguiente fin del gobierno del Imperio otomano en Medio Oriente, con aprobación de la Sociedad de Naciones, Gran Bretaña creó el Mandato Británico de Palestina en 1920 y fomentó la migración judía a esos territorios. También ocupó Irak y Jordania.

El Imperio persa —hoy Irán—, por su parte, vivía el influjo constante del Imperio británico y de Rusia, cuyas aspiraciones coloniales habían sido provisionalmente zanjadas por el acuerdo anglo-ruso de 1907. La consolidación de la influencia británica limitó en la práctica el poder político soberano de Persia, de gran mayoría poblacional islámica chiíe, aun cuando mantuvo un gobierno propio monárquico-constitucional desde 1906 hasta la Revolución islámica de 1979 que depuso al sha. Para Hobsbawm, «el hecho de que ninguna otra potencia imperialista pudiera desafiar al Reino Unido y Rusia salvaguardó posiblemente la existencia de Persia como estado». Pero esa «independencia» nominal no implicó que el Imperio británico a través de empresas no pudiera ejercer control político sobre los recursos petroleros de Persia.

Después de que en 1908 «la concesión de William Knox D’Arcy» descubriera petróleo en la ciudad de Masjed Soleiman, bajo el clima favorable del acuerdo anglo-ruso, el británico D’Arcy fundó en 1909 la Anglo-Persian Oil Company. Según el investigador Pedro Costa Morata:

«Desde ese momento, el gobierno británico se mantuvo como protector de la compañía y de sus actividades, llegando a enviar, desde la India [una de sus grandes colonias], un destacamento de soldados para velar por la seguridad de los empleados y la integridad de las instalaciones».

El descontento poblacional contra la intervención británica creció tras la ocupación militar de territorio persa «en instalaciones petrolíferas» durante el desarrollo de la Primera Guerra, y «el acuerdo anglo-persa de 1919, equivalente a un verdadero protectorado sobre la zona sur del país».

En 1925, con la dinastía Quayar en decadencia, ascendió Reza Khan al ejercicio del poder central. Comienza la dinastía Pahlavi. Pero esta dinastía no pudo mejorar sustancialmente los términos de la jugosa concesión otorgada a D’Arcy. Se trataba de un asunto de poder, en el que la correlación de fuerzas favorecía la obtención de altas remuneraciones de la Anglo-Persian en detrimento de las que pudo haber recibido el Estado persa bajo otra negociación. Para 1933 Persia sólo llegó a avanzar en la obtención de un 20% de ganancias, con un 80% restante para la empresa británica. Con la Segunda Guerra Mundial, y luego de la alianza provisional del sha de la época con el régimen nazi, Persia fue ocupada por rusos y británicos. El descontento general seguía creciendo.

- El imperialismo estadounidense en Persia —Irán—

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, y reprimida por los británicos la Gran Revuelta Árabe iniciada en 1936 —que mostró las debilidades políticas del Mandato Británico—, se vivió un desplazamiento en la correlación geopolíticas de fuerzas y el sionismo pasó su alianza central de Gran Bretaña a EE. UU, en consonancia con el ascenso de este último país como primera potencia mundial. En ese contexto se dio la Declaración de Baltimore por la Organización Sionista Americana, que habló de la creación en Palestina de un Estado judío y del fin del Mandato Británico sobre Palestina. Este cambio dentro de los centros del sistema-mundo y el desplazamiento del sionismo dentro de él llevó a que la profesionalización y modernización del ejército israelí —sobre la base de Hagana— se diera con el apoyo de Estados Unidos gracias a las negociaciones del líder sionista David Ben-Gurión, futuro primer primer ministro israelí.

El fin del Mandato Británico se dio el 14 de mayo de 1948 y Ben-Gurion declaró con apoyo de la ONU la creación del Estado de Israel en Tel Aviv. Al día siguiente comenzó la descoordinada reacción militar de los países árabes recientemente constituidos y, posteriormente, el surgimiento de la Guerra árabe-israelí de 1948.

El sionismo se benefició de sus alianzas con los centros imperialistas del sistema mundial, en una primera fase con los británicos para aprovechar el cambio capitalista en la estructura de propiedad de la tierra y la modernización del aparato productivo agrícola ejercidas en contra de la población árabe —cada vez con menos tierras—, y en una segunda con los estadounidenses para la modernización de sus fuerzas militares, algo vital para la consolidación de Israel como Estado tapón de los conflictos en Oriente Medio causados por la injerencia imperialista sobre el petróleo.

Por otro lado, luego de ser elegido democráticamente, el primer ministro nacionalista Mussadiq, contra la oposición del sha, y apoyado por movimientos sociales, algunos de carácter insurreccional, concretó en 1951 la nacionalización del petróleo en Irán, que estaba en manos de la Anglo-Iranian Oil Company —antes Anglo-Persian Oil Company—, reacia a ceder en sus amplias prerrogativas concesionarias. Pero Mussadiq tuvo que enfrentar el bloqueo económico del Imperio británico, el cual impidió que pudiera exportar petróleo a la economía mundial, y sus esfuerzos por romper el cerco comercial, aun pidiendo ayuda estadounidense —que no sería dada—, fueron mermados.

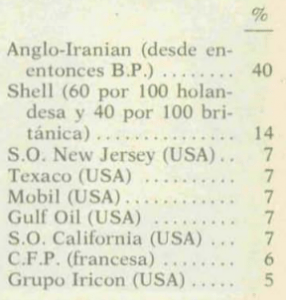

La intervención de la CIA y de servicios secretos británicos expulsó a Mussadiq del poder en 1953 y favoreció la represión del movimiento popular que lo apoyaba en favor del general Zahedi, respaldado por el sha Mohammad Reza Pahlevi. Posteriormente, el gobierno reestablecido del sha, alineado con Estados Unidos, tuvo que pagar una millonaria indemnización a la Anglo-Iranian y se creó la National Iran Oil Company que «”venderá” a un consorcio internacional la mayor parte del crudo». En este consorcio cartelizado de empresas petroleras la Anglo-Iranian —British Petroleum— controlaba el 40% del crudo, mientras que la Shell, con un 40% de participación británica, controlaba el 14%. Las petroleras estadounidenses por fin pudieron entrar por el petróleo iraní, y la Standard Oil of New Yersey —futura Esso—, Texaco, Mobil, Gulf Oil, la Standard Oil of California —futura Chevron— y el Grupo Iricon controlaban el otro 40%. Una última compañía francesa controlaba el 6% de crudo restante.

El reinado político del cartel de las «siete hermanas» comenzaba a establecerse, al menos hasta que la OPEP, fundada en 1960 en Bagdad como reacción a la dominación extranjera sobre un recurso estratégico, pudiera ejercer un contrapeso efectivo luego del ascenso en Libia de Gadafi en 1969. El imperialismo británico también había recibido un duro golpe en Oriente Medio después del ascenso de Nasser en Egipto y la nacionalización del Canal de Suez en 1956. Pero más importante para Irán, una revolución islámica fundamentalista antiestadounidense liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini terminó en 1979 con la dinastía Pahlevi y la autoritaria monarquía títere de Mohammad Reza.

Con la Revolución de 1979 las relaciones entre Estados Unidos y el nuevo Estado de Irán cambiarán radicalmente, con un antagonismo que pervive hasta la fecha, detonado en el presente por el asesinato ordenado por Trump del alto mando militar Qasem Soleimani, segundo hombre más poderoso de Irán detrás del ayatola Ali Jamenei. La Revolución islámica acabó con el anterior consorcio internacional petrolero en el que «los beneficios se repartían, en teoría, a partes iguales», e Irán obtuvo «la total soberanía de sus recursos petroleros». Pero esto no ha implicado que Irán no haya hecho negocios petroleros con empresas europeas.

El medio británico BBC News Mundo retrata momentos claves de esta tensa relación. Aparte del golpe autoritario contra Mussadiq orquestada y ejecutada por Estados Unidos e Inglaterra y la Revolución de 1979, cabe destacar los siguientes hechos:

- La toma de la embajada de Estados Unidos entre 1979 y 1981 por parte de un grupo de estudiantes iraníes y el secuestro de ciudadanos estadounidenses, la cual fue posteriormente avalada por la naciente república islámica de Irán. Washington, dice BBC, «rompió relaciones diplomáticas […], congeladas desde entonces».

- La invasión de Irak a Irán desata una cruenta guerra entre estos dos Estados de 1980 a 1988. Estados Unidos apoyó al régimen iraquí de Saddam Hussein, el mismo que usó armas químicas contra la población iraní y que después invadiría y desmantelaría en 2003 bajo la falsa acusación de tener armas de destrucción masiva.

- La fundación en 1982 de la organización político-militar de Hezbolá en Líbano con apoyo de Irán. Su ideología es antiestadounidense y antiisraelita.

- En las postrimerías de la guerra entre Irak e Irán, un buque de guerra de EE. UU. mata en 1988 a 290 personas luego de derribar un avión de la empresa Iran Air. Nunca hubo una disculpa oficial estadounidense por este crimen.

- En 2002 George Bush hijo declara a Irán como integrante del «eje del mal», junto a Corea del Norte e Irak, debido a su programa nuclear —Estados Unidos se arroga el derecho de decidir quién puede poseer este tipo de armamento y quién no—. Fruto de ello, «la comunidad internacional aplicó fuertes sanciones a las exportaciones del petróleo iraní y su economía entró en crisis».

- En 2015 se firma un acuerdo entre Irán y «seis potencias internacionales —China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania— para limitar el programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones internacionales y multilaterales» que habían sido impulsadas por Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de Trump, «Estados Unidos se retiró del tratado e impuso nuevas sanciones», las cuales han contraído el crecimiento económico iraní.

- Reflexiones finales sobre el imperialismo estadounidense

La privilegiada posición de Estados Unidos en el sistema mundial capitalista pero, al tiempo, su declive hegemónico como primera potencia ha tenido como consecuencias:

1) una reconfiguración del imperialismo estadounidense respecto al europeo tras la concreción de los procesos de descolonización en Asia y África. El imperialismo europeo implicaba la existencia efectiva de colonias, pero en este «nuevo imperialismo» —siguiendo a Harvey— las políticas de Estados «independientes» pueden ser presionadas mediante el endeudamiento y el diseño de políticas para el «desarrollo» y el pago de la deuda —papel del Banco Mundial y el FMI—, la acumulación por desposesión de excedentes de deuda o sanciones económicas con graves repercusiones para el país, afectado en términos de inserción en la economía-mundo. El complejo industrial-militar y financiero estadounidense siempre estará como una «jerarquía en la sombra» que actuará como respaldo último a estas medidas cuando la función de hegemonía haya decaído. Según la investigadora Ana Esther Ceceña, este deterioro hegemónico ha llevado a EE. UU. a militarizar todavía más sus relaciones internacionales como forma de resolver sus crisis. Esto lo afirmó en una publicación de 2003 y es una tendencia que parece confirmarse en el actual conflicto con Irán y el asesinato de Soleimani.

2) un reposicionamiento más conservador y proteccionista para enfrentar la pérdida de hegemonía global y los perjuicios de la globalización en territorio propio —Trump—, dada la incapacidad de Estados Unidos de seguir dirigiendo el «imperialismo colectivo» —con Rusia o China, o incluso de sus aliados europeos—; lo que ha llevado, por ejemplo, a emprender guerras comerciales con China como reacción a la reducción de la brecha tecnológica y la pérdida de mercados y tasas de ganancia;

3) finalmente, la desestabilización producida por la llegada de Israel a Oriente Medio, sostiene Ana Esther Ceceña, está dirigida a no permitir que se constituya un bloque de poder árabe o árabe-persa que perjudique sus intereses geopolíticos en la región respecto al control del petróleo. Le basta con garantizar equilibrios geopolíticos parciales que aseguren ese suministro en un clima de conflicto, para lo cual Israel es clave. Está por verse, en este sentido, qué tan erróneo fue el asesinato de Soleimani

Adenda: la subordinación estratégica colombiana frente a Estados Unidos

El Estado colombiano ha adoptado desde hace más de un siglo una política exterior frente a Estados Unidos de, en palabras de Renán Vega, «subordinación estratégica». De acuerdo con el ideólogo uribista Alfredo Rangel, citadas por el propio Vega, «la forma más eficiente de garantizar nuestra soberanía nacional es mantenernos como fuerte aliado bajo la sombrilla protectora de los Estados Unidos».

El descuido colombiano de Panamá, atizado en la devastadora Guerra de los Mil Días, llevaría a que en 1903, finalizado el conflicto, Estados Unidos apoyara militarmente reclamos independentistas para proteger sus propios intereses geopolíticos expansionistas sobre el estratégico territorio panameño, ello «tras fallidos intentos por empresas francesas de construir un canal que uniera los dos océanos». De ese modo, un «buque USS Nashville […] evita un desembarco de tropas nacionales, con la cual se arrebata esa parte del territorio a Colombia». Pero la rabia de las élites generada por esta clara injerencia contra la soberanía de otro Estado sería apagada desde 1914 por el acuerdo de una indemnización de veinticinco millones de dólares, «y que Estados Unidos aprueba para tener acceso a nuestro petróleo», según los términos del Tratado Urrutia-Thomson, ratificado con modificaciones hasta 1921 por el congreso estadounidense. Desde entonces, bajo la presidencia de Marco Fidel Ramírez —1918-1921—, la política exterior hacia Estados Unidos durante el siglo XX estuvo signada por el respice polum, el mirar hacia el Norte. Se institucionalizó así esta relación de dependencia socioeconómica y política, en la que Colombia se resignó a atraer «capital estadounidense en los sectores minero, petrolero y bananero».

Estados Unidos, pues, se consolidó primero como potencia regional en el sistema-mundo. Su influencia sobre Panamá, Nicaragua —favoreciendo militarmente a las dictaduras de la Familia Somoza— o Colombia fueron eslabones al servicio de ese fin. El desarrollo particular de las dos Guerras Mundiales —pese a la Gran Depresión de 1929— que puso fin a los imperios coloniales europeos, llevaría a que Estados Unidos ejerciera la hegemonía mundial, desplazando parcialmente a los antiguos centros imperialistas: Inglaterra y Francia, y a ocupar, como ya se vio, una injerencia cada vez mayor en la política de Oriente Medio. Lo que se ha podido apreciar hoy por hoy ha sido, por contraste, distintas demostraciones de fuerza frente al deterioro de su hegemonía en un sistema-mundo, más multipolar, sí, pero gobernado por hegemones igualmente capitalistas —aunque tengan rostro chino o ruso—, y en desaceleración económica.